AHAD,

6 FEBRUARI

Pagi

hari Ahad tak ubahnya Sabtu malamnya, masih lanjut ngobrol, tempat

yang sama, seolah-olah itu kelanjutan tadi malam yang dipisahkan oleh

fase tidur sebentar. Masih di tempat Hariri, kali ini datang

tambahan: Pak Muqiet dan Pak Taufiq. Mereka menemani saya ngobrol

pagi itu. Betapa terhormatnya sampai-sampai saya merasa rikuh.

Obrolannya tidak serius, melainkan haha dan hihi. Itulah tema

kesukaan kami semua.

Setelah

disuguhi sarapan yang lebih tampak sebagai prasmanan besar di malam

hari atau gala

dinner,

saya

pamit, tapi masih dicegat oleh Pak Muqiet.

“Tolong

mampir ke rumah meski sebentar.”

“Tapi,

saya agak terburu-buru,” kelit saya.

“Sebentaaar

saja, berdiri di depan pintu pun tidak apa-apa. Yang penting,

kunjungi rumah kami, sebentar saja supaya kami juga dapat berkah yang

dibawa tamu.”

Undangan

dipenuhi dengan syarat tak lebih dari secangkir kopi. Sewaktu kami

ngobrol (lagi) di kediaman mantan Wakil Bupati Jember tersebut, eh,

ternyata, di belakang, mobil saya dicucikan. Seorang lelaki paruh

baya tampak menyemprotkan air dan mengelap bodi mobil. Waduh, ini

jebakan, tapi asyik juga, sih. Rupanya, begitulah cara beliau membuat

kejutan.

Dari

Karangharjo, saya menuju Sempolan, pertigaan jalan raya

Jember-Banyuwangi. Saya ikat janji dengan Kak Fadlillah di sana. Pas!

Kami bertemu dan hanya sebentar dalam selisih waktu. Sebetulnya, saya

juga ingin mampir di Suren untuk bertandang ke rumah Lora Miftah,

tapi kata kabar tersiar, beliau kurang sehat dan masih butuh

istirahat. Jadi, rencana bertemu dengan beliau gagal

ditunda.

Dari

situ, kami meluncur ke timur, menuju perkebunan pinus di Garahan

untuk menghadiri kopdar Triwulan Komunitas Colt Jember (JCL).

Istilahnya, sekalian mampir mumpung saya memang hendak melintasi

Gumitir.

Kopdar

Colt JCL ini, kabarnya, dilaksanakan tiap tiga bulan sekali. Tapi,

selama dua tahun terakhir kosong karena pandemi. Untuk kopdar pertama

setelah lama diem-dieman,

mereka buat pengumuman di Facebook. Saya menyatakan bersedia hadir

karena memang ada rencana ke Jawa. Hukum “sekalian” dan “mumpung”

pun berlaku. Eman-eman jika datang untuk satu kepentingan padahal

bisa nambah untuk kepentingan yang lain. Maka, saya ikut pepatah:

“sekali ngegas dua-tiga kota terlampaui”.

Dalam

acara itu, hadir teman-teman Jogja, Kediri, Malang, juga Surabaya.

Lainnya saya kurang tahu. Tapi, yang paling banyak jelaslah yang dari

Jember dan Banyuwangi, kebanyakan mobil bak terbuka. Acara resminya

sebetulnya tidak lama, satu jam tak sampai. Tapi, orang-orang tidak

segera bubar. Sebagian menyelenggarakan rapat untuk acara mendatang,

sebagian lagi mandi, atau bersepada, atau main ATV (memang ada

persewaannya, termasuk anak saya ikut main). Sebagian lagi entah pada

ngapain saja. Entahlah.

Sekitar

pukul 13.00 lewat, saya meninggalkan lokasi, berbarengan dengan

beberapa mobil yang keluar. Rombongan Jogja sudah pergi dari tadi.

Saya belok kiri, yang lain belok kanan.

Tak

jauh dari tempat itu, Colt langsung menghadapi tanjakan mengular,

Gunung Gumitir. Ini jalan memang paling asyik suasananya. Tapi,

sekarang tidak seserem dulu. Waktu kecil, saya sering lewat jalan

ini, ketika kendaraan tak seramai sekarang. Dulu, kalau malam,

mobil-mobil yang mau melintasi hutan ngumpul lebih dulu di Garahan.

Setelah ada beberapa, baru mereka konvoi lalu mulai jalan

bersama-sama. Kenapa begitu, adakah mereka takut hantu hutan atau

takut perampok, wallahu a’lam.

Lepas

hutan, masuk Kalibaru. Dari spion kanan, tampak ada dua Colt yang

membuntuti. Saya sein kiri supaya mereka menyalip, namun mereka tetap

di belakang. Akhirnya, saya paham. Rupanya, mereka mengawal,

mengiringi. Dan ketika saya telah tiba di tempat persinggahan,

Majlisus Sa’adah, Wadung, Glenmore, untuk menyambangi sepupu saya,

tiba-tiba Colt station berhenti juga (yang pikap lanjut). Loh,

ternyata, yang nongol adalah Mas Agus Supriady (beliau ini beberapa

kali membeli buku sama saya). Maka, terjadilah perbincangan sekejap.

Lain waktu, saya ingin bincang lebih lama dengan dia, tidak di tepi

jalan, tapi di suatu tempat yang lebih nyaman. Kapan itu? Saya tidak

tahu.

“Cik,

aku cuman mau numpang tidur sejenak, ndak usah repot-repot,” kata

saya pada si sepupu yang perannya saat itu adalah sebagai tuan rumah.

Itu ucapan serius, bukan basi-basi.

“Iya,

Kak, silakan,” jawab si Locik yang bernama asli Yazid lebih datar

lagi.

Tapi

setelah kurang lebih satu jam tidur, saya bangun dan tiba-tiba saya

melihat makanan yang sudah disediakan. Basa-basi gagal, ternyata saya

diperlakukan sebagai tamu beneran. Ya, terlanjur ada, diembatlah itu

si nasi dan si ikan dan si lauk-pauk lainnya.

Dan

seperti yang sudah saya sampaikan di awal kedatangan, sesuai S.O.P,

saya langsung pamit pergi, melanjutkan perjalanan ke timur. Masih ada

dua titik persinggahan yang harus disamperi, padahal rencana pulang

ke Madura adalah malam nanti? Mungkinkah?

“BustanulMakmur II itu masuk ke utara,

Kak,” kata Yazid yang saya panggil Locik.

“Ke

utara di mana?”

“Pokoknya,

nanti setelah sampai Genteng, Kak Izi bakal ketemu dengan tiga lampu

merah. Nah, setelah lampu merah yang ketiga itu ada jalan masuk ke

utara, belok kiri. Letaknya di belakang kampus Ibrohimi.”

“Baik,

pasti ketemu.”

Tujuan

ke Bustanul Makmur adalah untuk mengunjungi Rifki dan adiknya, Afthon

Dhani. Kedua saudara ini adalah sepupu persis almarhumah istri saya

(juga famili saya). Keduanya sedang menjalani guru tugas dan desainer

di pondok yang didirikan oleh Kiai Saifuddin tersebut. Sore itu,

Dhani sedang ngajar dan Kiki sedang keluar. Saya menunggu. Setelah

bertemu Dhani, baru Kiki datang menjelang maghrib. Kejutan baru

terjadi. Ternyata Kiki—panggilan Rifki—baru pulang dari Bustanul

Makmur Pusat. Dia mengatakan bahwa saya sempat dirasani Gus Endi.

Terpancing oleh itu, akhirnya kami pergi ke sana.

Maka,

bertemulah kami di Bustanul Makmur Pusat yang ternyata memang merupakan kediaman Gus Endi. Saya bertemu beliau

di Buleleng, dua tahun lalu, di rumah sepupu beliau, pamanda Ahmadul

Faqih Mahfudz (yang secara nasab merupakan sepupu Gus Endi dari jalur

ayahnya; merupakan paman saya dari jalur ibu saya yang nyambung

melalui embah putrinya. Tapi, Gus Endi ternyata bukan paman saya

karena beliau berada di jalur nasab yang berbeda). Di sana, kami juga

bertemu dengan Gus Imdad dan Gus Nawal serta seorang temannya dari

Jember. Pertemuan yang kurang tepat secara waktu—karena habis

maghrib—itu sangat gayeng sehingga sempat membuat saya lupa diri,

lupa bahwa masih ada satu titik tersisa yang harus disingghi.

Karena

saya tidak menggunakan Google Maps, maka saya tidak bisa

memperkirakan jarak. Makanya, saya terkaget-kaget karena ternyata

rute Genteng – Banyuwangi itu sangat jauh, lebih-lebih malam itu

gerimis dan jalan sangat padat, ditambah rutenya tidak akrab. Begitu

membosankan, tapi saya jalani saja dengan santai. Bonusnya adalah

salah jalan di Banyuwangi. Saya sempat muter-muter beberapa kali dan

baru berhasil mengakses kembali Jalan Nasional ke arah Ketapang

setelah buang jarak dan buang waktu kurang lebih 15 menit lamanya.

Itu buang-buang jika mengingat saya sedang kejar waktu ingin sowan ke

Kiai Fadlurrahman, tapi itu juga tambahan pengalaman sebab akhirnya

saya jadi tahu tempat-tempat yang semua tidak pernah saya lewati.

Terus,

bagaimana cara saya agar tahu jalan masuk ke pondok pesantren asuhan

Kiai Fadol (panggilan masyarakat terhadap Kiai Fadlurrahman Zaini)

itu sementara congap (pertigaan jalan masuk)-nya sangat tersembunyi?

Yang saya lakukan adalah menelepon adik agar mengecek jarak dari

Pelabuhan Ketapang ke congap yang mengarah ke pondok beliau, PP

Al-Abror Ar-Robbaniyun.

“18

kilometer,” katanya.

“Pas?”

“Iya.”

Saya

pun menginjak gas tanpa ragu dan baru kembali memperhatikan

pergerakan odometer mobil setelah odo mencapai 17 km. Setelahnya,

barulah saya mencari jalan masuk ke arah kanan, ke timur, ke arah

pondok, eh, ternyata masih larat juga. Masih untung ada tukang sate

yang menyelamatkan. Saya bertanya kepadanya. Kata dia, saya kelewatan

sekitar hampir satu kilometer. Barangkali, tukang sate itu sudah lama

sekali tidak bertemu dengan orang yang bertanya lokasi karena

orang-orang pada pakai aplikasi (setelah tiba di rumah dan menulis

catatan perjalanan ini, saya cek di Google Maps melalui PC, ternyata

jarak dari pintu pelabuhan Ketapang ke congap itu cuman 16 kilometer.

Adik saya sepertinya salah paham karena angka 18 kilometer tersebut

adalah jarak dari pintu pelabuhan ke pondok Nurul Abrorar-Robbaniyyin, bukan ke

congap).

Sowan

ke Kiai Fadlurrahman Zaini di malam itu gagal. Kata petugas,

sepertinya waktu sudah kemaleman untuk bertamu. Jam menunjuk 21.30.

Memang iya, sih. Mereka memberi saran agar kami bermalam. Saya

berterima kasih karena itu tidak mungkin. Tak apa-apa, semoga lain

waktu kami bisa ke situ. Sebelum pergi, sempat terlintas kenangan

terakhir di tempat itu bersama mendiang istri saya, melintasi

khayalan. Saya ingat sowan terakhir kami dua tahun yang lalu. Di

sana, kami disambut dengan penuh kehangatan (dan ...ah, tapi saya

jadi sedih).

Perjalanan

diteruskan ke Arjasa setelah kami singgah sejenak di sebuah kedai, di

Galekan. Menghubungi nomor Moeftin Nadzir tapi tak aktif, ya sudah,

lanjut saja. Hujan lumayan deras. Sempat saya gelagapan di dalam

hutan Baluran. Saya deja vu, ingat kejadian serupa 12 tahun yang

lalu. Tapi, kali ini lebih mencekam karena dua kali lampu depan mati

mendadak lalu hidup kembali. Kak Fadlillah mengaku cemas atas

kejadian itu (tapi ia sampaikan setelah tiba di Madura). Mungkin,

mati lampu dianggap isyarat kurang baik. Tapi, bagi saya tidak karena

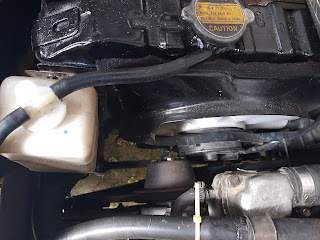

saya tahu persoalannya. Kejadian mati lampu mendadak memang sudah

terjadi sebelumnya, beberapa kali, tapi belum ketemu masalahnya. Baru

setiba di Asembagus lah saya tahu. Ternyata, penyakitnya adalah

penjepit sekring tabung goyah, bukan relay lampu yang karatan seperti

yang saya duga sebelumnya.

Akhirnya,

saya tiba di Arjasa dalam keadan penat tak berdaya. Rencana mau

lanjut malam itu juga digagalkan. Sebetulnya, saya bisa tidur

sejenak, bangun, dan langsung berangkat. Tapi, bukan itu alasannya,

bukan capeklah alasan terbesarnya, melainkan karena saya tak ingin

pagi esoknya anak saya bangun dan menemukan saya tak ada lagi dari

sisinya.

“Besok

saja, Kak,” kata saya pada Kak Fadlillah.