Sudah hampir 24 jam jalan ditempuh, tapi kami belum sampai juga di Jogja. Perjalanan dimulai tadi malam, kira-kira pukul 20.30. Pada jam sekitar itulah saya keluar dari halaman rumah, sendirian. Mengemudi sendiri, apalagi pergi sendirian, itu sungguh berat, lebih-lebih jika itu dilakukan setelah bertahun-tahun terbiasa pergi berdua.

Selama beberapa bulan, sejak kewafatan istri saya, bahkan saya tidak mau pergi membawa Colt ini. Saya selalu terbayang sosoknya manakala melihatnya melalui spion tengah, dia yang terbiasa duduk di sana, di kursi tengah. Malam itu, saya menguatkan diri, meyakinkan diri ini, bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar sendiri.

Saya memilih rute pantai utara Madura demi menjemput Khathir yang posisinya di Rubaru. Supaya tidak terlalu membuang jauh jarak dan kilometer, saya menentukan poin kencan: di rumah Qudsi yang posisinya sebelah barat rumah Khatir dan di utara rumah saya. Khatir datang ke situ sementara saya tidur lebih dulu sebelum dia datang.

Pukul 13.30, kami bertolak. Khatir langsung pegang kemudi karena menyatakan diri masih melek di saat saya telah terus-terusan menguap. Jalan pantura Madura, kalau malam, kayak jalan pribadi saja, atau seperti jalan tol yang sudah di-booking oleh presiden: kosong plong dan kami nyaris tidak berpapasan dengan kendaraan roda empat kecuali hanya dalam hitungan jari tangan saja.

Azan subuh belum berkumandang saat kami sudah lewat Arosbaya dan sudah mendekati Sebaneh, lima kilometer di utara kota Bangkalan. Lanjutlah kami ke Perumahan Nilam, ke rumah adik saya, perempuan, shalat di masjid perumahan. Kami istirahat di sana, sebentar.

Sebetulnya, jauh hari sebelum itu, saya janjian sama Erwien yang rencananya juga mau ke Jogja dengan tujuan yang sama: menghadiri undangan ultah CJI yang ke-7. Namanya aral tak tentu datang, namanya uzur tak dapat ditebak, Erwien gagal dan saya berangkat duluan, mendahului teman-teman Madura lain yang konon akan berangkat 24 jam sebelum acara.

Setelah makan di rumah adik itu, kami pun melanjutkan perjalanan ke Bungurasih, menjemput Anam Ibnu Achmed yang datang dari Malang dan ingin bergabung dalam trip ke Jogja kali ini. Anam langsung mancal mobil dan dia mengarahkannya ke pintu tol Warugunung. Saya duduk di tengah, tidur dengan pulas.

Kami keluar di Kertosono lalu menyusuri Jalan Nasional menuju Nganjuk. Tujuannya adalah Loceret, ke rumah Zuk. Lokasinya tak begitu jauh dari pusat kota, hanya sekitar lima kilometer saja.

Pelukis ini menghadiahi saya sebuah lukisan. Saya sangat terharu karena tanpa perlu dijelaskan, saya dapat meraba makna lukisan itu, tak perlu kurator untuk mengenal bagian detil pada lukisan itu. Sebab, intinya, ia adalah lukisan tentang seorang perempuan yang mengenakan mukena dengan sebuah kitab di atas meja: perempuan itu pasti Nyai Makkiyah dan kitabnyan pasti Dalailul Khairat.

Kami meninggilkan Loceret pada saat orang-orang mulai berangkat Jumatan. Rukhsah safar kami manfaatkan untuk menjamak duhur dan asar di Takeran, titik persinggahan kami berikutnya. Saya, untuk pertama kalinya, siang itu bertandang ke rumah Mochtar Han yang tinggi pintu depan rumahnya dua kali tinggi saya. Ngeri kaaali, bah!

Lama sekali kami ngobrol di sana. Bahkan, beliau ngundang teman-temannya untuk bercanda gurau dengan saya, antara lain Gus Hilmi (dari Joresan), Pak Rudi, dan Mas Jarwo, seseorang polisi yang katanya sering piket di perbatasan kabupaten. Untung saja beliau tidak pernah kenal saya sebelum ini karena, misalnya, kenal sehabis pasang kertas tilang ke mobil saya yang ketahuan melanggar marka, umapanya, eh, umpamanya (niru logat Kiai Zainuddin MZ).

Sambutan Mas Hanafi ini luar biasa, sudah dibawain oleh-oleh dan mengisi penuh tanki bensin Colt saya yang memang selalu kehausan dan senantiasa merindukan SPBU, mereka mengantar kami hingga ke perbatasan Magetan – Karanganyar, di Cemorosewu.

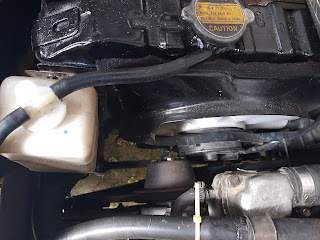

Trek yang kami lewati siang itu memang menjadi incaran saya sejak dulu. Trek itu cukup menantang, meskipun tidak terlalu berat bagi Colt yang percepatannya masih standar (4 maju, 1 mundur). Jalannya menanjak dan penuh tikungan. Kami melewati Magetan, Sarangan, Cemorosewu, Karang Pandan, dan berakhir di Palur: pertigaan akses jalan raya dari Sragen dan Tawangmangu. Trek ini sangat menakjubkan, dipenuhi bukan hanya tanjakan dan turunan, tapi juga kafe dan kedai-kedai makanan. Sore saja kabutnya sudah minta ampun. Lampu 'daymaker' jadi tak begitu berguna di sini. Untung saja Colt saya masih punya senjata andalan: lampu jauh berwarna kuning.

Turun dari ketinggian 1800 mdpl, kampas rem mulai menguarkan aroma hangus. Untunglah Mas Hanafi masih ngajak singgah sejenak di kafe Lagonder. Di situlah mobil diistirahatkan dan pikiran saya ditenangkan. Hari ini benar-benar menyenangkan sekali.

Saya duduk, menyapukan pandangan, takjub, bahagia. Meskipun tampak ada yang kurang, saya tetap harus bersyukur dan terus bertafakur: bahwa sebanyak apa pun terima kasih diucapkan, tak pernah cukup bahkan untuk sekadar membalas satu tarikan nafas saja; sedalam apa pun merenung, bahkan pikiran kita tak mampu mencapai pemahaman akan keindahan ciptaan segala sarwa ini, termasuk bulu-bulu alis yang tumbuh rapi di atas dasar warna kulit seorang perempuan yang bersih sekali.

* * *

Pukul 20.05, kami mencapai Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) yang sering dikira Universitas Negeri Solo. Bu Siti Muslifah menjemput ke TKP karena, kata dia, ngirim "share location" ke saya itu percuma (karena saya tidak pakai WhatsApp), makanya harus dijemput dan dikawal menuju rumahnya. “Tidak pake WA tapi bikin repot orang!” Sepertinya beliau bilang begitu, menggerutu. Ataukah itu hanya suara sizofreniak? Ha, ha, ha. “Ya, memang, tugas saya itu merepotkan orang lain, Bu,” seru saya, tapi dalam hati (berseru di dalam hati itu kayak apa, ya?). “Tapi, cuman itu yang merepotkan, yang lain insya Allah banyak memudahkannya, semoga.”

Kami duduk dan ngobrol lama. Han Gagas datang belakangan karena sibuk dengan penutupan lomba Agustusan. Kami bicara masalah kos-kosan, biaya hidup dan segala penghuninya yang ada di sana. Perubahan banyak terjadi. Gaya hidup, biaya hidup, semuanya jauh berbeda ketimbang masa kami, dulu, masih menjadi mahasiswa. Itulah salah satu tema permbicaraan kami, bukan masalah-masalah pelik, apalagi masalah politik.

“Yang depan ini, sana, sananya lagi,” kata Bu Siti sembari menunuk-nunjuk lokasi asrama, “kos putri semua...”

“Saya ingin residensi di sini saja,” kata saya. Residensi di sini pasti lebih menarik daripada di Eropa, batin saya. Ha-ha-ha, kami lantas tertawa bersama-sama.

Sebetulnya, Mbah Darmawan Budi Suseno meminta saya bertandang ke rumahnya, di Kafe Matoa, Colomadu, tapi saya minta maaf karena hari sudah malam. Akhirnya, kami melanjutkan perjalanan dan tiba di Jogja pukul 23.00 dalam keadaan mengantuk, tapi, eh, malah sudah ditungguin Edi Mulyono dan Binhad Nurrohmat di Kafe Lehaleha ... Untuk sementara, capeknya durasi 27 jam perjalanan, 554 kilometer, sejenak kami lupakan...

“Apa tidak capek?” tanya mereka.

“Capek, ya, jelas,” kata saya. “Namun untuk menguranginya, saya ciptakan kebahagiaan sebelum dan selama perjalanan. Bahagia akan membuat capek kita kalah, dan rasa itu jadi tak berdaya, gantian kita yang berjaya.”

SEHARIAN DI JOGJA

Seharian, Sabtu 27 Agustus, saya cuman duduk-duduk di Kafe Leha-Leha, menerima kawan-kawan yang datang silih berganti, udah kayak dokter saja. Sorenya baru diajak makan oleh Batul dan Mahrus dan diminta berkunjung ke rumahnya. Bakda Maghrib, barulah kami pergi ke Parangtritis.

Malam itu, bersama rombongan dari Banten, saya nginap di sana. Sementara yang lain banyak yang mengingap di Gamping, di rumah Pak Benta yang secara tempat parkir memang memungkinkan karena halamannya luas.

Ahad, 28 Agustus, barulah saya mengikuti acara Colt. Pak Bambang dapat hadiah kulkas tapi beliau tidak datang karena kurang sehat. Seorang ibu, saya lupa namanya, malah dapat doorprize sebuah mobil Colt Bagong. Beliau sangat bahagia dan terharu. Saya dapat jatah memberikan sambutan di tempat itu, pada sesi awal acara.

Sebetulnya, saya hanya berandai-andai… andaikan acara silaturahmi seperti ini dibuat lebih fokus pada perseduluran dan perbengkelan, rasanya juga tak akan kalah bermanfaat, semisal ada sesi berbagi pengalaman dan tips mengingat Colt itu adalah mobil tua yang walaupun perkasa namun kerja kesehariannya kayak kerja rodi saja. Dan yang jadi pertanyaan bagi saya, mengapa di acara-acara kopdar seperti ini selalu ada pentas dangdutnya?

Saya bukan anti-Dangdut, tapi jelas saya (secara pribadi) harus berkeberatan atas kegiatan yang mengundang syahwat. Apakah itu karena faktor pribadi saja? Tentu saja tidak! Sebab, saya tidak menontonnya. Apa yang saya pilih adalah karena visi dan cara saya bersikap yang semua itu saya ketahui dan saya pelajari dari nenek-moyang dan guru-guru saya.

PULANG

“Kalau nanti kemaleman, nanti aku kesiangan nyampe di Jombang.”

“Emang kenapa?”

“Soalnya, habis dari Jombang, kami mau ke Surabaya dan diperkirakan tiba di sana pukul 9 pagi. Jam segitu, warung Ayam Gringging Lombok sudah buka. Aku mau ditraktir teman makan.”

“Ah, gampang, pasti nutut, Kok.”

“Loh, tapi mobilku kan tidak bisa ngebut terus-terusan di tol, beda cerita kalau aku bawa mobilmu itu...” Saya menunjuk sebuah mobil yang parkir tak jauh dari tempat saya duduk: Toyota Fortuner, GR

“Jangan itulah, soalnya anakku masih senang banget. Gimana, mau Venturer saja?”

Hati saya goyah. Pikiran bimbang, antara mengiyakan atau tidak. Hampir saja saya iyakan, tapi untung saya segera ingat, bahwa jika Colt saya ditinggal di Jogja, maka yang harus menanggung repotnya tetaplah saya karena tidak sembarang orang boleh mengemudikannya, lagi-lagi saya yang harus mengembalikan si Venturer untuk menjemput si Colturer.

“Oh, maaf, gak jadi. Biar aku pulang nanti saja, tetap naik Colt.”

“Ya, deh, tapi tunggu sebentar lagi.”

Setelah mengulur-ulur waktu, akhirnya kami diperkenankan untuk pergi meninggalkan Kafe Main-Main, menjelang waktu—mungkin—pukul duabelas malam dan kalaupun kurang, tak seberapa.

Malam itu, kami melewati jalan Solo yang mulai sepi. Yang membedakan, di Jawa, malam pun masih banyak sepeda motor, beda dengan di Madura. Jalan 70 km / jam pun sudah cukup kencang sebetulnya. Kecepatan segitu sangat saya sukai asal stabil, daripada lari sampai 90 atau 100 km / jam tapi sering ngerem dan/atau menghindari rintangan yang mengharuskan kita ngerem sampai mengkeret. Inilah salah satu alasan saya kenapa tidak membeli Venturer dan pilih Colturer saja, biar tidak ngebut dan terpaksa jalan pelan saja.

Anam—yang kala itu pegang kendali—sempat kebingungan di dekat terminal Tirtonadi. Rupanya ada perbaikan (atau pembuatan) jalan melingkar, dekat terminal. GPS menuntun ke arah yang tidak benar, entah karena stress atau karena sinyal yang lemot. Walhasil, setelah beberapa kali salah, kami tidak jadi lewat Taman Jurug yang tembus ke Palur sebagaimana dikehendaki, tapi lewat by pass yang mecungul tak jauh dari pintu tol Karanganyar.

Dan perjalanan lewat tol tak perlulah diceritakan karena sudah pasti begitu-begitu saja, lebih-lebih trip ke Jogja sudah saya jalani berkali-kali. Sebetulnya, saya agak ragu karena kami buat target masuk pagi ke Jombang, yakni demi melalap penganan nostalgia, yaitu ketan urap Merdeka. Tapi, untunglah, perjalanan lancar dan tanpa kendala.

Mobil parkir sejenak di Ngawi untuk pipis lalu saya yang ganti mengemudi. Adapun laju kendaraan saya bawa dengan kecepatan konstan 95 km / jam, sampai di Masjid Moeldoko, pintu keluar Kertosono. Jalan arteri kami susuri dengan kondisi jalan yang ternyata sudah tidak menarik lagi. Sepeda motor bagai laron mencari cahaya. Semua alat transportasi berroda dua ini berseliweran di tengah kegelapan, bikin kepala langsung puyeng rasanya.

Sungguh, saya jadi ingat Ben Sohib yang bilang, bahwa sepeda motor di Indonesia itu, mengingat rangkanya, cc-nya, dan kondisi jalannya, sangatlah tidak pantas dibawa ke jalan raya. “Itu cukup beredar di komplek-komplek saja. Itu cuman alat, bukan alat transportasi. Jaminan keamanan dan keselamatannya sangat-sangat tidak terpenuhi.” Begitu katanya, kurang-lebihnya. Saya mikir, agaknya dia banyak benarnya mengingat data yang menunjukkan bahwa hampir 70 persen kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa itu memang selalu melibatkan sepeda motor. Tapi itu konon, saya lupa datanya ambil di mana.

“Subuh-subuh begini orang pada mau ke mana, ya?” tanya saya pada Anam.

“Ya, pada mau ngantor, Kak.”

“Kok berangkatnya subuh?”

“Kantor mereka jauh. Wong waktu saya mau berangkat ke Surabaya itu, waktu saya nunggu bis di depan Taspen (Malang) itu kan habis subuh, sepeda motor udah sangat banyak. Orang Malang yang kerja di Pandaan dan sekitarnya itu ya berangkat jam-jam segitu.”

“Ooo...”

Setelah shalat subuh di masjid dekat pondok, kami masuk pondok Darul Ulum, Rejoso, Peterongan, dalam keadaan ketan urap sudah siap dihajar. Gus Binhad menyuguhkannya untuk kami, sedangkan pondok menyuguhi kami dengan pemandangan paling menyenangkan: lalu-lalang santri mau belajar. Dua kenikmatan ini berpadu di pagi hari.

Kami minta izin segera pergi karena ngejar jam tayang pukul 9 di Surabaya. Namun, dalam praktiknya, dalam perjalanan pulang lewat jalan Nasional/arteri, kami masih singgah ke makam sahabat kami, Haris, di Corogo. Dia meninggal setahun yang lalu, kira-kira sebulan sebelum istri saya. Tempat istirahatnya ditempatkan di pemakaman uumum, di sebelah utara kampung, yang posisinya berada tak jauh di belakang kantor Samsat Jombang (berhadap-hadapan dengan Pabrik Pei Hai).

Di Surabaya, kami singgah di Ayam Gringging Lombok yang ada di Waru. Waktunya sudah telat, sudah jam 10 soalnya. Dan mestinya, yang bayar ini adalah Doni Bemo, kawan saya yang pertama kali hendak mentraktor, eh, traktir saya.. Tapi karena hari itu dia berhalangan (namun berjanji akan menunaikan janji di lain kesempatan), akhirnya saya yang bayar karena liur terlanjur meleleh dan hasrat kuliner terlanjur meronta-ronta.

Perjalanan ke Madura, dari situ (setelah menurunkan Anam di pintu keluar Terminal Purabaya karena dia harus segera ke Malang), tinggal berdua saja: saya dan Khatir. Kami melewati kota Surabaya via Ngagel, tembus Kedungcowek, dan terus lanjut ke timur, pulang dan tiba di rumah dengan selamat.

Biasanya, setelah saya tulis catatan perjalanan, ada saja yang bertanya: habis berapa bensinnya?

Ah, sudahlah, jangan tanya-tanya. Dulu, jika saya melak

ukan kalkulasi, saya bikin perhitungan yang presisi, bukan cuman pakai ukuran tangki penuh ke tangki penuh selanjutnya lalu dibagi angka jarak tempuh. Biasanya, saya memakai perhitungan pakai jeriken demi pengukuran yang pasti, apakah Colt ini bisa berjalanan 1:11 atau 1:12,5 (data terbaik), atau malah 1:8. Akan tetapi, cara macam itu nyaris tidak pernah saya lakukan lagi. Jalan saja, habis isi lagi; jalan lagi, tidak mogak bisa dibuat berjalanan normal, apalagi sudah terbukti bisa melibas tanjakan Sarangan di Magetan, Puncak di Bogor, dan Bedugul di Bali, itu sudah lebih dari cukup untuk bersyukur dan menyenangkan diri ini.

|

| dapat posisi samping panggung, jejer doorprize |